海垣, 이경국 (칼럼니스트)인생은 <주먹과 손바닥 사이>라 했다. 몸이 건강하면 마음도 덜 아프기 마련이다.

海垣, 이경국 (칼럼니스트)인생은 <주먹과 손바닥 사이>라 했다. 몸이 건강하면 마음도 덜 아프기 마련이다.

일전에 <살아서 생지옥을 경험하다>라는 에세이를 쓰고 여지껏 쓴 글 가운데 가장 많은 댓글이 올라왔다. 평소 아프지 않게 지금까지 살아 왔는데 몇 번을 망설이다가 쓴 글이었다.

인체는 당연히 병이 생기고 아프기 마련이다. 필자는 병원에 가기 싫어하는 성미다. 반면 평소 예방건강에 대해 무진 진력(盡力)을 다하는 편이다.

독감예방주사나 건강검진 조차 몇 년을 거르고 있다. 코로나 기간에 백신주사를 한번도 맞지 않고서 거뜬히 버티었다. 자랑이 아니라 코로나의 실체를 파악하고 있었기 때문이다.

필자는 감기나 몸살도 하루·이틀만 지나면 끝나는 몸이다. 결혼 후 "남편이 아프다"는 경험을 아내는 이번에 처음으로 했을 것이다. 아프고 나니 아내의 서비스가 엄청 달라졌다.

인간은 더러 아파야 건강의 소중함도 깨닫고 가족의 관심도 생긴다는 사실을 뼈저리게 느꼈다.

사경을 헤맨 아픔은 여성이 아이를 낳을 때 느끼는 고통과 같은 것으로 여겨진다. 워낙 창피스러워 구체적인 표현은 쓰지 않겠지만 그 통증은 말로 표현할 수 없었다.

강화도에서 꽃게탕을 먹었는데 양념한 새끼 게가 워낙 입에 당겨서 세 접시를 먹었다. 농담으로 "'개새끼'의 맛이 좋다"고 했는데...

강화도에서 서울로 돌아오는 지하철 안에서 내내, 또 집에 도착해서 긴 시간 동안 고통에 떨며 "그 말이 천벌을 받나"라는 두려움이 엄습해 왔다.

'꽉 막혔던 고통'이 해결 된 순간 환희에 찬 모습으로 아내에게 "살았다"고 어린애처럼 말했다. 지옥에서 살아 돌아 온 생환의 순간 참으로 세상이 찬란하리 만큼 달리 보였다.

그대로 표현을 하자면 생사의 경계에서 막혔던 숨통이 다시 트인 느낌이었다. 이런 경험은 상상조차 하기 쉽지 않다.

이 일이 있은 후 고교 송년모임에서 건배사도 하고 부연설명도 하게 됐다. '꽉 막힌 지옥'에서의 생환을 축하하는 친구들의 박수소리도 컸다. 건배사는 "죽지 말자! 오래 살자!" 간단하지만 깊은 울림이 있는 말이다.

방귀가 이토록 소중한 것인지 미처 몰랐다. 대체로 하루에 10~ 25회 정도 방귀를 뀐다고 한다. 의사들은 수술 후 가스가 나와야 안심을 한다. '꽉 막힌 상태'가 소통이 되니 방귀가 마치 건강의 청신호처럼 여겨졌다.

인간의 존재는 위대하며 "생명의 가치는 우주와 같다"는 사실을 고통을 통해 체득하게 됐다.

아프지 않고 지금까지 건강하게 지내온 것은 "천지신명께서 돌봐 주신 덕분"이라는 생각이 스친다.

이번에 경험한 죽음(死)의 경계는 병과는 무관한 것이었다. 지금은 나무의 옹이처럼 여기는 여유가 생겼다.

아픔은 건강의 소중함을 일깨워 주는 어쩌면 별난 기회이기도 하다. 농담처럼 늘 말해 오던 ''아픈만큼 성숙한다''는 말이 현실로 다가오는 이즈음이다.

삶을 자세히 들여다보면 크고 작은 아픔의 연속이다. 이는 자녀를 키워 보아야 알 수가 있다.

그렇다고 어찌 아픔까지 즐길 수 있으랴. 참아내는 습관(習)이 필요하다 싶다. 덜 찡그리고 사는 것은 마음에 달려있기 때문이다.

구리시, 여성 직업능력 향상 및 취업 지원 직업교육훈련 운영

구리시(시장 백경현)는 구리여성새로일하기센터(성평등가족부·고용노동부 지정, 이하 구리새일센터)에서 취업을 희망하는 여성을 대상으로 운영하는 `멀티경리 사무원 양성과정` 교육생을 오는 2월 19일부터 모집한다고 밝혔다.이번 과정은 중소기업 및 소규모 사업장에서 요구하는 경리·회계·인사·노무 통합 실무 인력...

구리시, 여성 직업능력 향상 및 취업 지원 직업교육훈련 운영

구리시(시장 백경현)는 구리여성새로일하기센터(성평등가족부·고용노동부 지정, 이하 구리새일센터)에서 취업을 희망하는 여성을 대상으로 운영하는 `멀티경리 사무원 양성과정` 교육생을 오는 2월 19일부터 모집한다고 밝혔다.이번 과정은 중소기업 및 소규모 사업장에서 요구하는 경리·회계·인사·노무 통합 실무 인력...

강북구, `강북청소년축제기획단` 주인공 찾는다

서울 강북구(구청장 이순희)는 청소년이 축제의 주인공이 돼 기획부터 운영, 평가까지 전 과정에 참여하는 2026 강북청소년축제 `청소년축제기획단`을 모집한다.올해로 3기를 맞는 청소년축제기획단은 단순한 행사 준비를 넘어 청소년 문화를 확장하는 역할을 맡는다. 축제 주제 선정과 프로그램 개발을 비롯해 지역 청소년 단체와의 협력, ..

강북구, `강북청소년축제기획단` 주인공 찾는다

서울 강북구(구청장 이순희)는 청소년이 축제의 주인공이 돼 기획부터 운영, 평가까지 전 과정에 참여하는 2026 강북청소년축제 `청소년축제기획단`을 모집한다.올해로 3기를 맞는 청소년축제기획단은 단순한 행사 준비를 넘어 청소년 문화를 확장하는 역할을 맡는다. 축제 주제 선정과 프로그램 개발을 비롯해 지역 청소년 단체와의 협력, ..

중랑구, 2026 EBS 진학·학습 캠프 운영

중랑구가 예비 고등학생을 대상으로 진학과 학습을 연계한 캠프를 운영한다.중랑구 방정환교육지원센터는 겨울방학을 맞아 관내 예비 고등학교 1~2학년을 대상으로 ‘2026 EBS 진학·학습 캠프’를 진행한다고 11일 밝혔다. 캠프는 오는 2월 13일부터 14일까지 이틀간 오전 10시부터 오후 6시까지 중랑구 망우로 325에 위치한 방정환교...

중랑구, 2026 EBS 진학·학습 캠프 운영

중랑구가 예비 고등학생을 대상으로 진학과 학습을 연계한 캠프를 운영한다.중랑구 방정환교육지원센터는 겨울방학을 맞아 관내 예비 고등학교 1~2학년을 대상으로 ‘2026 EBS 진학·학습 캠프’를 진행한다고 11일 밝혔다. 캠프는 오는 2월 13일부터 14일까지 이틀간 오전 10시부터 오후 6시까지 중랑구 망우로 325에 위치한 방정환교...

앱스타인 파일 공개에 유럽이 발칵! 일본 자민당 316석 압승

앱스타인 파일 공개에 유럽이 발칵! 일본 자민당 316석 압승

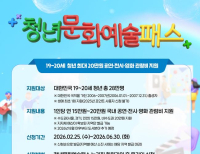

19·20세 청년에 ‘청년 문화예술패스’---공연·전시·영화 즐긴다

문화체육관광부는 2월 25일부터 6월 30일까지 2006·2007년생을 대상으로 ‘청년 문화예술패스’를 발급해 공연·전시·영화 관람에 최대 20만 원을 지원한다고 밝혔다.문체부는 한국문화예술위원회와 함께 청년의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 ‘청년 문화예술패스’를 운영한다. 대상은 2006년 1월 1일부터 2007년 12...

19·20세 청년에 ‘청년 문화예술패스’---공연·전시·영화 즐긴다

문화체육관광부는 2월 25일부터 6월 30일까지 2006·2007년생을 대상으로 ‘청년 문화예술패스’를 발급해 공연·전시·영화 관람에 최대 20만 원을 지원한다고 밝혔다.문체부는 한국문화예술위원회와 함께 청년의 문화 향유 기회를 확대하기 위해 ‘청년 문화예술패스’를 운영한다. 대상은 2006년 1월 1일부터 2007년 12...

남양주시, 3월 `2027∼2028학년도 대입전략설명회` 개최

남양주시는 오는 3월 7일 정약용도서관 공연장에서 관내 고등학생과 학부모를 대상으로 `남양주시 2027∼2028학년도 대입전략설명회`를 열고, 이에 앞서 2월 9일부터 참가 신청 접수를 진행한다.이번 설명회는 새 학년이 시작되는 시기에 맞춰 변화하는 대학입시 환경에 대한 최신 정보를 제공하고, 학생과 학부모가 새로운 입시 제도에 신속...

남양주시, 3월 `2027∼2028학년도 대입전략설명회` 개최

남양주시는 오는 3월 7일 정약용도서관 공연장에서 관내 고등학생과 학부모를 대상으로 `남양주시 2027∼2028학년도 대입전략설명회`를 열고, 이에 앞서 2월 9일부터 참가 신청 접수를 진행한다.이번 설명회는 새 학년이 시작되는 시기에 맞춰 변화하는 대학입시 환경에 대한 최신 정보를 제공하고, 학생과 학부모가 새로운 입시 제도에 신속...